セロリは独特の香りを持つ野菜で、サラダやスープ、炒め物など様々な料理に活躍します。このページでは、セロリの旬や産地、栄養価、選び方、保存方法、下ごしらえ、そして貸別荘やコテージで使えるレシピまで、セロリに関する情報を余すことなくお届けします。

セロリの魅力

セロリは独特の香りを持つ緑黄色野菜として知られています。シャキシャキとした歯ごたえと爽やかな風味が特徴で、料理のアクセントやサラダ、スムージーなど幅広く活用されています。そんなセロリの魅力について見ていきましょう。

セロリは栄養価が高く、特にビタミンKやビタミンC、カリウム、食物繊維が豊富です。ビタミンKは血液凝固を促進する働き、ビタミンCは抗酸化作用や免疫機能向上に効果があります。カリウムは血圧を調整し、食物繊維は腸内環境を整える働きが期待されています。

セロリの爽やかな香りは、食欲増進効果が期待されています。また、消化を促進する効果もあり、食後の胃もたれを防ぐ働きもあります。

産地と旬の時期

セロリの旬は、夏は長野県、冬から春にかけては静岡県が中心的な産地となります。

夏から秋にかけての長野県産セロリは、寒暖差が大きく昼夜の温度差が激しい環境で育つため、甘みと香りが強いのが特徴です。冬から春にかけての静岡県産セロリは、温暖な気候でゆっくりと育つため、繊維が細くて柔らかく、みずみずしい味わいが楽しめます。

夏から秋にかけては長野県

長野県は、セロリの生産量日本一を誇る地域です。特に、軽井沢町や佐久市など、標高の高い地域では、夏から秋にかけておいしいセロリが収穫されます。

長野県のセロリの栽培の歴史は古く、明治時代に始まったと言われています。標高の高い冷涼な気候と、火山灰土壌の肥沃な土壌は、セロリの栽培に適しています。

特長は、鮮やかな緑色とシャキシャキとした食感です。また、苦みが少なく、生食でもおいしく食べることができます。

近年長野県では、セロリの栽培技術が向上しており、高品質のセロリの生産量が増加しています。県内の直売所やスーパーマーケットなどで、長野県産のセロリを購入することができます。

冬から春にかけては静岡県

冬から春にかけて、静岡県が主な産地になります。

静岡は、冬でも比較的温暖な気候と水はけの良い土壌がセロリの栽培に適しており、香り強くシャキシャキとした歯ごたえが特徴です。生食でもおいしくいただけます。

この地域で栽培されるセロリは、みずみずしい上に歯ごたえが良く、独特の香りが強いのが特徴です。また、苦みが少なく食べやすいことから、家庭用としても人気があります。冬から春にかけては、静岡県のセロリをぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

栄養価

セロリの栄養価の特徴は、茎の部分に多くの栄養素が含まれていることです。

特に、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ビタミンC、ビタミンKが豊富です。

食物繊維やポリフェノールも豊富に含まれています。食物繊維は便秘の予防、コレステロール値の低下に効果があるとされています。ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化や生活習慣病の予防に効果があるとされています。

セロリの栄養は茎の部分に多く含まれています。特に、葉に近い部分は栄養価が高いと言われています。

茎は大事な栄養の元

セロリの茎には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。特にカリウムは、体内の水分バランスを調整する働きがあり、高血圧予防にも効果的です。また、食物繊維も豊富で、腸内環境を整え、便秘解消にも役立ちます。

セロリの茎には、独特の香りや苦味がありますが、これらはアピインという成分によるものです。アピインには、抗酸化作用や抗炎症作用があり、生活習慣病の予防にも効果が期待されています。

美味しいセロリの選び方のコツ

まず、葉の色が鮮やかでパリッとしているものを選びましょう。

茎のでこぼこは、セロリの繊維質の量の指標になります。でこぼこが多いほど繊維質が多く、固い食感になります。でこぼこが少ないほど繊維質が少なく、柔らかい食感になります。どちらが好みかは個人差がありますが、一般的には、でこぼこが少ない方が食べやすいと言われています。

鮮度の見極め方

セロリの鮮度を見極めるポイントは、主に次の3つです。

・茎のハリ:みずみずしく、パリッとしたハリがあるものは新鮮です。

・葉の色:葉が緑鮮やかで、みずみずしいものは新鮮です。

・断面の色:切り口が白く、変色していないものは新鮮です。

具体的には、茎は太くて、全体的に均一に太いもの、葉はピンと張りがあり、黄色や茶色に変色していないもの、断面は白く、茶色や黒っぽく変色していないものを選びましょう。また、茎の表面に傷やシワがないものも新鮮です。

セロリの鮮度が落ちると、茎がやわらかくなったり、葉がしおれたり、切り口が茶色っぽくなったりします。また、独特の香りが弱くなったり、苦味が出たりすることもあります。

茎のでこぼこは重要な見極めポイント

セロリの茎のでこぼこは、セロリの鮮度を見極める重要なポイントです。新鮮なセロリは、茎がしっかりと張りがあり、でこぼこがくっきりとしています。逆に、古くなったセロリは、茎が柔らかく、でこぼこがなくなっていることが多いです。

特に、茎の根元部分は鮮度が落ちやすいので、要注意です。茎の根元が変色していたり、ぐったりとしていたら、新鮮ではない可能性があります。

保存方法と期間

新鮮なセロリを長く楽しむためには、適切な保存方法が重要です。

セロリは乾燥に弱いため、保存する際は乾燥を防ぐことが大切です。

葉がみずみずしく、鮮やかな緑色をしている

セロリはみずみずしく鮮度の良い状態が美味しく、時間が経つと水分が抜けて味が落ちてしまいます。そこで、セロリを美味しく保存するための方法をご紹介します。

最も一般的な保存方法は冷蔵庫で保存する方法で、1週間ほど日持ちします。セロリの葉は水分を多く含むため、切り落としてからラップで包み、立てて野菜室に保存します。茎は水分の蒸発を防ぐため、新聞紙やキッチンペーパーで包んでからビニール袋に入れて野菜室で保存します。

セロリは冷凍保存も可能です。茎は筋を取り除いてから、食べやすい大きさに切ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍します。冷凍することで食感は落ちますが、炒め物やスープなどの加熱調理に使うことができます。

セロリは収穫後も呼吸を続けており、その過程で水分が失われていきます。そのため、保存期間は長くても1週間程度です。できるだけ早く消費するようにしましょう。

適切な保存期間

適切な保存方法でなければすぐにしなびてしまうセロリは、冷蔵保存で約1週間、冷凍保存で約1ヶ月が適切な保存期間です。冷蔵保存する場合は、新聞紙に包んでビニール袋に入れ、野菜室に立てて保存します。冷凍保存する場合は、食べやすい大きさに切ってから、ラップに包んで冷凍庫に入れます。冷凍したセロリは解凍せずにそのまま調理することができます。

セロリの保存期間は、保存方法だけでなく、購入時の鮮度によっても変わってきます。鮮度の良いセロリは、葉がピンとしていて、茎がパリッとしており、変色や傷がないものがおすすめです。鮮度の落ちたセロリは、葉が黄色くなり、茎がしんなりとしていて、変色や傷があることが多いです。

セロリの下ごしらえ

セロリを美味しく食べるためには、適切な下ごしらえが必要です。

硬い筋を取り除く方法、生食や薬味にする際の注意点、均一な厚さで切る方法など、セロリの下ごしらえのコツを紹介します。

また、セロリの部位ごとの下ごしらえのコツについても解説します。セロリの茎、葉、根元のそれぞれの部位に最適な下ごしらえ方法を身につけて、セロリの美味しさを最大限に引き出しましょう。

セロリの硬い筋を取り除く方法

セロリの硬い筋を取り除く方法は、以下の通りです。

1:まず、セロリの葉を切り落とします。

2:次に、根元を切り落とします。

3:その後、セロリの茎を縦半分に切ります。

4:茎の内側に硬い筋を見つけたら、ナイフで筋に沿って切り落とします。

5:筋を取り除いた茎は、お好みのサイズに切ってお使いください。

硬い筋は食べても問題はありませんが、食感が悪くなるので、取り除くのが一般的です。

セロリを生食や薬味にする際の注意点

セロリを生食や薬味にする際には、以下の点に注意しましょう。

・筋を取り除く:セロリの茎には硬い筋があります。この筋はえぐみや苦みの原因になるので、包丁やピーラーで取り除きましょう。

・薄く切る: セロリは繊維が硬いので、薄く切ることで食べやすくすることができます。繊維に沿って斜め薄切りにするのがおすすめです。

・水にさらす:セロリを水にさらすと、えぐみや苦みが軽減されます。5分ほど水にさらすと良いでしょう。

・塩もみする:塩もみすることで、セロリのえぐみや苦みが取れてシャキシャキとした食感になります。塩を適量まぶして軽く揉み、しばらく置いてから水で洗い流しましょう。

これらのことに注意すれば、セロリのえぐみや苦みを軽減して美味しく食べることができます。

均一な厚さで切る方法

セロリの均一な厚さに切る方法は、まず茎を根元に近い方から上に向かって、斜め薄切りにしていきます。この際、包丁を一直線に入れるのではなく、斜めに角度をつけて切るようにしましょう。こうすることで、繊維が断ち切られやすくなり、柔らかく食べやすくなります。

次に、切った茎を積み重ね、再び斜め薄切りにします。こうすることで、さらに繊維を断ち切り、均一な厚みになります。

なお、均一な厚みで切られたセロリは、サラダや和え物、炒め物、スープなど様々な料理に活用することができます。また、生で食べる場合は、繊維が気にならないように、より薄めに切ると美味しく召し上がれます。

セロリの切り方のアイデア

ここでは、セロリの切り方のアイデアをいくつかご紹介します。

■薄切り

セロリを薄切りにするには、まず根元を切り落とします。次に、セロリの茎を縦半分に切り、それぞれの半分を薄切りにします。薄切りにしたセロリは、サラダやサンドイッチのトッピングに最適です。

■棒切り

セロリを棒切りにするには、まず根元を切り落とします。次に、セロリの茎を縦半分に切り、それぞれの半分を幅1cm程度の棒状に切ります。棒切りにしたセロリは、スープや炒め物に最適です。

■斜め切り

セロリを斜め切りにするには、まず根元を切り落とします。次に、セロリの茎を45度の角度で斜めに切ります。斜め切りにしたセロリは、付け合わせや飾り付けに最適です。

■みじん切り

セロリをみじん切りにするには、まず根元を切り落とします。次に、セロリの茎を細かく刻みます。みじん切りにしたセロリは、ソースやディップに加えるのに最適です。

セロリは、部位によって食感や風味に違いがあります。葉の部分は柔らかく、茎の部分はシャキシャキとしています。セロリの切り方のアイデアを参考に、料理に合わせて最適な切り方を選びましょう。

貸別荘やコテージで使えるセロリを使ったレシピ

セロリは浅漬け、スムージー、ホイル焼きなど、様々な料理に使える万能野菜。シャキシャキとした食感と爽やかな香りが、夏の暑い日にもぴったりです。

以下以外にも、セロリを使ったレシピはたくさんあります。ぜひ、貸別荘やコテージで、セロリの様々な楽しみ方を発見してみてください。

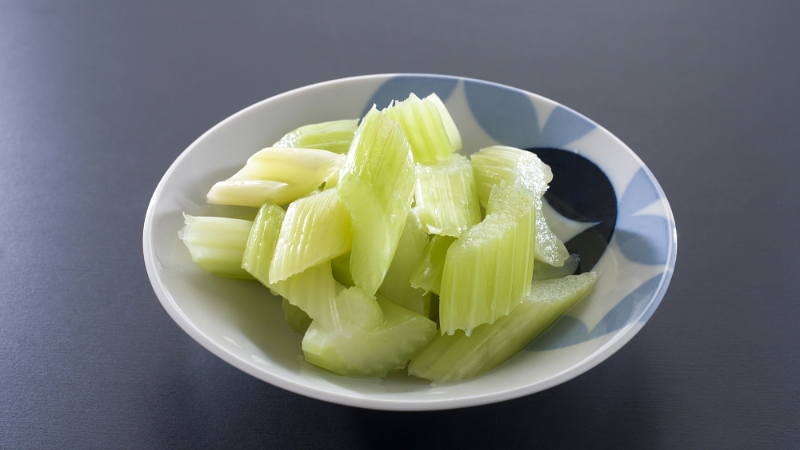

セロリの浅漬け

セロリの浅漬けは、夏の暑い時期にぴったりな爽やかな一品。シャキシャキとした歯ごたえとセロリの独特の香りが食欲をそそります。

<材料>

・セロリ:1本

・きゅうり:1本

・塩:小さじ1

・砂糖:大さじ1

・酢:1/2カップ

・水:1/2カップ

<作り方>

1:セロリときゅうりを千切りにする。

2:ボウルに塩と砂糖を入れて混ぜ合わせ、セロリときゅうりを加えてよく和える。

3:酢と水を混ぜて2に注ぎ、全体を混ぜ合わせる。

4:ラップをして冷蔵庫で30分以上冷やす。

5:器に盛り付けて完成。

<ポイント>

・セロリときゅうりを薄く千切りにすることで、味がよく染み込み、シャキシャキとした食感が楽しめる

・調味料の分量は好みで調整する

セロリとりんごのスムージー

セロリとりんごのスムージーは、さわやかで健康的な朝食や軽食に最適な飲み物です。セロリの独特の香りとりんごの甘みが絶妙にマッチし、シャキシャキとした食感も楽しめます。

セロリとりんごのスムージーは、簡単で栄養価の高い飲み物です。朝食や軽食にぜひお試しください。

<材料>

・セロリ:2本

:りんご:1個

・牛乳:200ml

・ヨーグルト:100g

・蜂蜜:大さじ1

<作り方>

1:セロリとりんごをそれぞれ食べやすい大きさにカットします。

2:牛乳、ヨーグルト、蜂蜜をミキサーに入れます。

3:カットしたセロリとりんごを加えて、撹拌します。

4:お好みの濃度に調整したら、完成。

<豆知識>

・セロリとりんごのスムージーは、消化吸収を改善する効果があります。

・セロリには利尿作用があり、むくみの解消に効果があります。

・りんごには整腸作用があり、便秘の予防に効果があります。

・セロリとりんごのスムージーは、低カロリーでダイエットにも最適です。

セロリのホイル焼き

セロリのホイル焼きは、簡単な調理方法で、セロリの風味と栄養を最大限に引き出すことができます。材料も少なく、短時間で完成するので、忙しいときや、キャンプやバーベキューなどアウトドアでの調理にも最適です。

<材料>

・セロリ:1本

・オリーブオイル:大さじ1

・塩:小さじ1/2

・こしょう:少々

・アルミホイル

<作り方>

1:セロリを洗い、筋を取り除いて、食べやすい大きさに切ります。

2:ボウルにセロリ、オリーブオイル、塩、こしょうを入れてよく混ぜ合わせます。

3:アルミホイルを広げて、セロリをのせます。

4:アルミホイルをしっかりと包み、閉じます。

5:予熱したオーブンまたはグリルで15~20分焼きます。

6:セロリが柔らかくなったら、アルミホイルを開けて、さらに5分焼きます。

7:お好みで、パセリやバジルなどのハーブをトッピングして完成です。

まとめ

セロリは、独特の香りが特徴で、料理のアクセントとして使える香味野菜です。

今回ご紹介した3選は、貸別荘やコテージで手軽に作れるレシピばかりなので、ぜひ試してみてください。セロリの風味を活かして、食卓を豊かに彩りましょう。

.png)