冬の寒い日、湯船に浮かぶ黄色い柚子(ゆず)と立ち上る爽やかな香り。想像するだけで、心も体もほっと温まりますよね。 「柚子湯」は、日本の冬の風物詩として古くから親しまれてきた入浴法です。

「柚子湯って、冬至に入るイメージだけど、具体的にどうやるの?」 「体に良いって聞くけど、どんな効果があるんだろう?」 「肌が弱いけど、ピリピリしないか心配…」

この記事では、そんな柚子湯に関する疑問を解決します。初心者の方でも簡単に楽しめる柚子湯の基本的なやり方から、嬉しい効果、冬至に入る意味、肌がピリピリするときの対策まで、分かりやすく解説します。

今年の冬は、ぜひご家庭で柚子湯を楽しんで、体の芯から温まる特別なバスタイムを過ごしてみませんか?

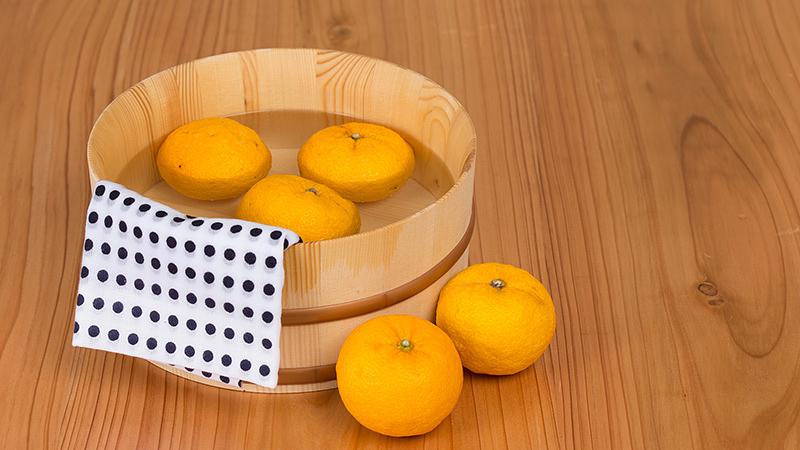

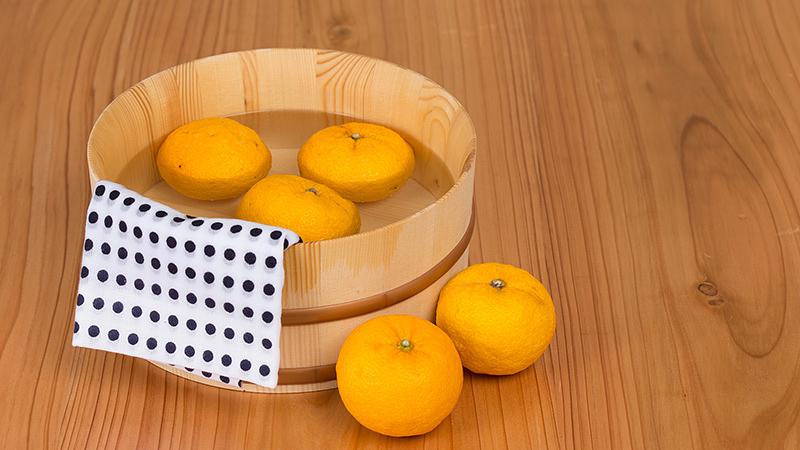

柚子湯の簡単なやり方・作り方

柚子湯の作り方はとても簡単です。ここでは、準備するものと、代表的な2つのやり方をご紹介します。ご自身の好みや肌の状態に合わせて選んでみてください。

準備するもの|柚子は何個が目安?

まずは柚子湯に使うものを準備しましょう。

■柚子

一般的な家庭用の浴槽(約200L)の場合、3〜5個が目安です。香りを強くしたい場合は、個数を増やしてみてください。

■ガーゼ袋や洗濯ネット(必要に応じて)

柚子をカットして入れる場合や、後片付けを楽にしたい場合に便利です。

基本の作り方1:丸ごと入れる方法

一番手軽で、肌への刺激が少ないのが丸ごと入れる方法です。初めての方やお子様と一緒に入る場合におすすめです。

■1

柚子を水でよく洗い、表面の汚れや農薬を落とします。

■2

香りをより楽しみたい場合は、皮に爪楊枝やフォークで数カ所穴を開けたり、浅く切り込みを入れたりします。

■3

そのまま浴槽に浮かべれば完成です。

後片付けが簡単なのも嬉しいポイントです。

基本の作り方2:輪切り・半分に切る方法

柚子の豊かな香りと成分を存分に楽しみたい方には、カットして入れる方法がおすすめです。

■1

柚子を水でよく洗います。

■2

柚子を輪切り、または半分にカットします。

■3

種や果肉が浴槽に散らばるのが気になる場合は、ガーゼ袋や目の細かい洗濯ネットに入れてから浴槽に入れます。

カットすることで柚子の断面から精油成分やビタミンCが溶け出しやすくなりますが、その分、肌への刺激を少し感じやすくなる場合もあります。

柚子湯はいつ入る?冬至の日と意味

柚子湯といえば「冬至」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。ここでは、柚子湯に入る日や、その由来について解説します。

柚子湯に入る日は冬至が一般的

柚子湯に入るのは、一年で最も昼が短く夜が長い日である「冬至(とうじ)」が一般的です。

もちろん、冬至の日だけでなく、寒さが厳しい日やリラックスしたい日など、いつでも柚子湯を楽しんで問題ありません。

スーパーで柚子を見かけたら、ぜひ試してみてください。

なぜ冬至に柚子湯に入るのか?由来と意味

冬至に柚子湯に入る習慣には、いくつかの由来や意味が込められています。

■語呂合わせによる縁起担ぎ

昔から、運を呼び込む前に体を清める風習がありました。

冬至を「湯治(とうじ)」にかけ、柚子を「融通(ゆうずう)が利く」にかけて、「湯治で融通を利かせて体を清め、元気に冬を乗り越えよう」という願いが込められたと言われています。

冬至を「湯治(とうじ)」にかけ、柚子を「融通(ゆうずう)が利く」にかけて、「湯治で融通を利かせて体を清め、元気に冬を乗り越えよう」という願いが込められたと言われています。

■邪気払いの意味

柚子の強い香りは邪気を払うと考えられていました。日が短くなり体調を崩しやすい冬至の日に、柚子湯で身を清めて無病息災を祈願したのです。

■実用的な知恵

柚子が旬を迎えるのが冬であること、そして柚子湯には体を温め、風邪を予防する効果が期待できることから、厳しい冬を健康に過ごすための先人の知恵でもありました。

柚子湯に期待できる効果・効能

「冬至に柚子湯に入ると一年中風邪をひかない」という言い伝えがあるように、柚子湯には様々な嬉しい効果が期待できます。

血行促進による冷え性改善・疲労回復

柚子湯の一番の効果は、体を芯から温める血行促進作用です。柚子の皮に含まれる「リモネン」などの精油成分が皮膚の毛細血管を刺激し、血の巡りを良くしてくれます。

血行が良くなることで、つらい冷え性の改善や、溜まった疲れの回復をサポートします。

香り成分によるリラックス効果

柚子の爽やかで心地よい香りには、心身をリラックスさせる効果があります。香りの主成分である「リモネン」や「シトラール」は、脳に働きかけてα波を発生させ、ストレスを和らげてくれると言われています。

一日の終わりに柚子湯に浸かれば、深いリラックス感に包まれ、安らかな眠りへと導いてくれるでしょう。

ビタミンCとクエン酸による美肌効果

柚子には、レモンの約3〜4倍ともいわれる豊富なビタミンCが含まれています。ビタミンCには、肌のハリを保つコラーゲンの生成を助けたり、シミの原因となるメラニンの生成を抑えたりする働きが期待できます。

また、疲労回復成分として知られる「クエン酸」や、皮に含まれる「ペクチン」には、肌の保湿やキメを整える効果もあるとされています。

風邪の予防

体を温めて血行を促進すること、そしてビタミンCによる免疫力サポートにより、風邪をひきにくい体づくりに役立ちます。言い伝えにもあるように、冬を元気に乗り切るための強い味方になってくれます。

肌が弱い子供向け|刺激を抑える入り方

柚子湯を楽しみたいけれど、肌への刺激が心配という方もいるでしょう。特に肌がデリケートな方や小さなお子様と入る場合は、少し工夫することで刺激を和らげることができます。

柚子の皮に含まれる「リモネン」という成分が、皮脂(油)を落とす効果もあり、それによりお肌のバリア機能が弱まり、ピリピリ・チクチクといった反応や赤みが出てしまうことがあります。

なので、まず最初は柚子洗ったら切らずに丸ごと浴槽に浮かべたり、ガーゼや洗濯ネットに入れて量を少なめにしたりして試してみることをおすすめします。

よくある質問

柚子湯を安全に楽しむために、よくある疑問とその答えをまとめました。

Q. 肌がピリピリ・痛い原因と対策は?

A. 原因は、柚子の皮に含まれる「リモネン」などの精油成分によって皮脂が落ち、肌のバリア機能を通過して刺激となるからです。特に肌が乾燥していたり、敏感になっていたりすると感じやすくなります。

もしピリピリとした痛みを感じたら、無理せずすぐにお湯から出て、シャワーで体をよく洗い流してください。対策としては、以下の方法を試してみましょう。

・柚子を丸ごと入れる

・柚子をガーゼ袋などに入れる

・電子レンジで加熱してから入れる

・柚子の個数を減らす

Q. 追い焚き機能は使っても大丈夫?

A. 追い焚き機能の使用は、基本的には避けるのが無難です。

柚子の皮や種、果肉が給湯器のフィルターを詰まらせたり、配管を傷めたりする可能性があります。

もし追い焚きをする場合は、柚子を必ずガーゼ袋などに入れ、入浴後は速やかに浴槽から取り出すようにしましょう。心配な方は、お使いの給湯器の取扱説明書を確認するか、メーカーに問い合わせることをおすすめします。

Q. 残り湯は洗濯に使えるか?

A. 柚子湯の残り湯を洗濯に使うのはおすすめできません。

柚子の黄色い色素が衣類、特に白い服に付着して色移りする可能性があります。また、衣類に柚子の香りが残ってしまうこともあります。

Q. 入浴後の掃除方法は?

A. 柚子に含まれる「ペクチン」という成分が浴槽に付着すると、ぬめりの原因になることがあります。入浴後はなるべく早くお湯を抜き、スポンジで浴槽を軽くこすり洗いしましょう。早めに掃除すれば簡単に汚れを落とせます。

Q. 赤ちゃんや妊婦は入れる?

■赤ちゃん

赤ちゃんの肌は非常にデリケートなため、生後間もない時期は避けた方が安心です。もし入れる場合は、1歳を過ぎて肌の状態が安定してから、刺激を抑えた方法(柚子1個を丸ごと入れるなど)で、ごく短時間から試してみてください。

■妊婦

基本的には問題ありませんが、妊娠中は体調が変化しやすく、香りで気分が悪くなったり、のぼせやすくなったりすることもあります。体調が良い日を選び、長湯は避けて短時間から試すようにしましょう。心配な場合は、かかりつけの医師に相談してください。

入浴後に使った柚子の再利用方法

お風呂で楽しんだ後の柚子を、そのまま捨ててしまうのはもったいないですよね。ここでは、簡単な再利用アイデアをご紹介します。

掃除や消臭剤として活用する

柚子の皮にはクエン酸やリモネンが含まれており、掃除に活用できます。

■シンク磨き

柚子の皮の内側の白い部分でシンクをこすると、クエン酸の力で水垢が落ちやすくなり、シンクがピカピカになります。

■天然の消臭剤

使い終わった柚子を乾燥させ、お茶パックなどに入れて靴箱やクローゼットに置けば、爽やかな香りの消臭剤として活躍します。

まとめ

この記事では、柚子湯のやり方から効果、注意点まで詳しく解説しました。

・柚子湯のやり方は簡単で、「丸ごと」または「カットして袋に入れる」のが基本

・入浴日は冬至が一般的だが、寒い日ならいつでもOK

・血行促進、リラックス、美肌、風邪予防など嬉しい効果が期待できる

・肌が弱い場合は、柚子をガーゼなどに入れると刺激が和らぐ

・追い焚きや残り湯の洗濯利用は避けるのがおすすめ

柚子湯は、日本の豊かな四季を感じられる素敵な習慣です。準備も簡単なので、忙しい毎日の中に手軽に取り入れることができます。

今年の冬は、ぜひご家庭で柚子湯を試して、心も体も温まるリラックスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。