私たちの頭上に輝く無数の星々は、古代から人類の想像力をかきたて、様々な物語や伝説を生み出してきました。

それぞれの星には、文明や文化に基づいた独自の名前が付けられ、神話や伝説と結びついています。

現代では、国際天文学連合(IAU)による公式な命名システムが確立されていますが、古来の星の呼び名には、その時代の人々の宇宙観や文化が色濃く反映されています。

本記事では、主要な星の名前の由来や和名、そしてそれにまつわる興味深い物語を紹介します。

また、実際に星空を観察するための実践的なポイントもご紹介します。

それぞれの星には、文明や文化に基づいた独自の名前が付けられ、神話や伝説と結びついています。

現代では、国際天文学連合(IAU)による公式な命名システムが確立されていますが、古来の星の呼び名には、その時代の人々の宇宙観や文化が色濃く反映されています。

本記事では、主要な星の名前の由来や和名、そしてそれにまつわる興味深い物語を紹介します。

また、実際に星空を観察するための実践的なポイントもご紹介します。

星の名前の基礎知識

星にはそれぞれに異なる名前があり、その由来は多様です。星の種類や星座にもつながるこれらの名前は、天文学や歴史、文化において重要な役割を果たしています。

星の命名の歴史

人類は古代から星に名前をつけてきました。太古の人々は星を神話や伝説と結びつけ、農耕や航海のために星座を利用してきました。

古代文明、例えばバビロニアやギリシャでは、星座は神々の物語や英雄伝説に関連付けられ、多くの星の名前はその時代に由来します。

中世以降、アラビアの天文学者たちが多くの星に命名し、その影響は現代にも残っています。

こうした歴史を知ることで、星座や星に込められた人間の知恵を感じ取ることができます。

古代文明、例えばバビロニアやギリシャでは、星座は神々の物語や英雄伝説に関連付けられ、多くの星の名前はその時代に由来します。

中世以降、アラビアの天文学者たちが多くの星に命名し、その影響は現代にも残っています。

こうした歴史を知ることで、星座や星に込められた人間の知恵を感じ取ることができます。

星の命名権について

現代では、一般の人々も星に名前をつけることができます。しかし、公式に認められるためには、国際天文学連合(IAU)が定める基準を満たす必要があります。

例えば、特定のパッケージを購入することで記念として名前をつけるサービスがありますが、これは非公式なものです。

一方で、星が新しく発見された場合、自動的に発見者の名前がつけられます。

星の命名には多くの歴史的な背景や文化的な意味があるため、命名する際は深い理解とリスペクトが求められます。

例えば、特定のパッケージを購入することで記念として名前をつけるサービスがありますが、これは非公式なものです。

一方で、星が新しく発見された場合、自動的に発見者の名前がつけられます。

星の命名には多くの歴史的な背景や文化的な意味があるため、命名する際は深い理解とリスペクトが求められます。

星の名前図鑑20選|由来や歴史、和名を紹介

ここでは、数ある星の中から、特に明るく、見つけやすい20個の星をピックアップしてご紹介します。それぞれの星にある名前の由来や歴史、そして、日本での和名について詳しく解説します。

スピカ

おとめ座で最も明るく輝く星として知られるスピカは、その名前がラテン語で「穂先」を意味し、大地の豊かな実りを象徴する女神が手に持つ麦の穂先に位置することに由来しています。

この星は、古代から農耕社会にとって重要な時期を示す星として考えられ、作物の栽培と密接に関連付けられていました。

日本では、その青白く澄んだ輝きから「真珠星」という非常に美しい和名で呼ばれ、春の夜空でその姿を楽しむことができます。

この星は、古代から農耕社会にとって重要な時期を示す星として考えられ、作物の栽培と密接に関連付けられていました。

日本では、その青白く澄んだ輝きから「真珠星」という非常に美しい和名で呼ばれ、春の夜空でその姿を楽しむことができます。

リゲル

オリオン座の右下で青白く輝くリゲルは、夜空を見上げるとひときわ輝いている星です。

その名前はアラビア語で「巨人の左足」を意味し、オリオン座の伝説的な巨人の象徴として親しまれています。

古代の観測者は、この星の輝きを様々な物語と結びつけ、日本でもその光の強さから「源氏星」の名で称賛されてきました。

冬の夜空では、オリオン座が高く空に昇り、リゲルの輝きが寒冷な空気の中でさらに際立つため、観察者にとって特に見応えのある天体となっています。

星座の形を見つけやすくするリゲルは、星座観測の入口として絶好の存在です。

その名前はアラビア語で「巨人の左足」を意味し、オリオン座の伝説的な巨人の象徴として親しまれています。

古代の観測者は、この星の輝きを様々な物語と結びつけ、日本でもその光の強さから「源氏星」の名で称賛されてきました。

冬の夜空では、オリオン座が高く空に昇り、リゲルの輝きが寒冷な空気の中でさらに際立つため、観察者にとって特に見応えのある天体となっています。

星座の形を見つけやすくするリゲルは、星座観測の入口として絶好の存在です。

ペテルギウス

オリオン座の左上で赤く輝くペテルギウスは、その橙赤色が人々の目を引く特徴的な星です。

この星の名前はアラビア語で「巨人の脇の下」を意味し、オリオンの壮大な姿の一部として古代より語られてきました。

日本では、この星の赤い光から「平家星」とも呼ばれており、その独自の色彩は多くの場所で異なる逸話を生んできました。

ペテルギウスは冬の星座の代表的な存在であり、寒い夜空でその赤色が際立ちます。変光星でもあるため、その明るさが変化する様子を追うことも可能で、多くの天文ファンを魅了しています。

この星の名前はアラビア語で「巨人の脇の下」を意味し、オリオンの壮大な姿の一部として古代より語られてきました。

日本では、この星の赤い光から「平家星」とも呼ばれており、その独自の色彩は多くの場所で異なる逸話を生んできました。

ペテルギウスは冬の星座の代表的な存在であり、寒い夜空でその赤色が際立ちます。変光星でもあるため、その明るさが変化する様子を追うことも可能で、多くの天文ファンを魅了しています。

アルタイル

わし座で最も明るく輝く星であるアルタイルは、夜空を見上げる時の楽しみの一つです。

アラビア語で「飛翔する鷲」という意味を持ち、その名前通り鷲が空を飛ぶ力強さをシンボルにしています。

アルタイルは、日本の七夕伝説で「彦星」として親しまれており、織姫星であるベガとの年に一度の出会いの物語がロマンティックに語られています。

夏の夜空で見頃を迎え、特に8月には夏の大三角形を構成する一つの星として、夜空の重要なハイライトとなるでしょう。

この星を通じて、季節の移り変わりを実感できるのも大きな魅力です。

アラビア語で「飛翔する鷲」という意味を持ち、その名前通り鷲が空を飛ぶ力強さをシンボルにしています。

アルタイルは、日本の七夕伝説で「彦星」として親しまれており、織姫星であるベガとの年に一度の出会いの物語がロマンティックに語られています。

夏の夜空で見頃を迎え、特に8月には夏の大三角形を構成する一つの星として、夜空の重要なハイライトとなるでしょう。

この星を通じて、季節の移り変わりを実感できるのも大きな魅力です。

ベガ

こと座でひときわ美しいベガは、輝く夏の夜空の中でも最も注目される星の一つです。その名前がアラビア語で「落ちる鷲」を意味することから、しばしば神話や伝説と関連付けられてきました。

日本では、七夕の物語に登場する「織姫星」として広く知られ、多くの人々に親しまれています。ベガは夏の大三角形を作る星の一つで、美しい青白い光を放ち、夏の夜に幻想的な雰囲気を与えます。

この星のユニークな輝きは、天文学者や星空ファンだけでなく、多くの一般の人々にも愛され、夜空の観察の一環として欠かせない存在です。

日本では、七夕の物語に登場する「織姫星」として広く知られ、多くの人々に親しまれています。ベガは夏の大三角形を作る星の一つで、美しい青白い光を放ち、夏の夜に幻想的な雰囲気を与えます。

この星のユニークな輝きは、天文学者や星空ファンだけでなく、多くの一般の人々にも愛され、夜空の観察の一環として欠かせない存在です。

ポルックス

ふたご座の一つ、ポルックスは双子の星の兄弟として知られ、ギリシャ神話の不死の戦士にちなんで名付けられました。神話では、彼の兄弟であるカストルとともに、冒険や試練を乗りこえる姿が描かれています。

日本では「フタツボシ」や「夫婦星」など、複数の和名で呼ばれ、その名残は古くからの星座観測の文化に見ることができます。

ポルックスは特に冬の夜空で美しく輝き、ふたご座の一部として双子の神話を空に再現します。

この星の温かみのある光は、冬の寒さを和らげ、観測者に幻想的な視覚体験を提供します。

日本では「フタツボシ」や「夫婦星」など、複数の和名で呼ばれ、その名残は古くからの星座観測の文化に見ることができます。

ポルックスは特に冬の夜空で美しく輝き、ふたご座の一部として双子の神話を空に再現します。

この星の温かみのある光は、冬の寒さを和らげ、観測者に幻想的な視覚体験を提供します。

アークトゥルス

うしかい座の主役とも言えるアークトゥルスは、その輝きが際立つ星です。ギリシャ語で「熊の番人」を意味し、近くにあるおおぐま座の守護者のように表現されています。

この星は、日本ではそのオレンジ色の強い光から「麦星」という愛称でも呼ばれ、春になると夜空で穂を実らせた麦のように目立ちます。

アークトゥルスの光は、地球にいる私たちに春の到来を告げ、夜空を見上げる楽しみを倍増させます。

多くの星座と絡むアークトゥルスは、天体観測初心者にも親しみやすい星です。

この星は、日本ではそのオレンジ色の強い光から「麦星」という愛称でも呼ばれ、春になると夜空で穂を実らせた麦のように目立ちます。

アークトゥルスの光は、地球にいる私たちに春の到来を告げ、夜空を見上げる楽しみを倍増させます。

多くの星座と絡むアークトゥルスは、天体観測初心者にも親しみやすい星です。

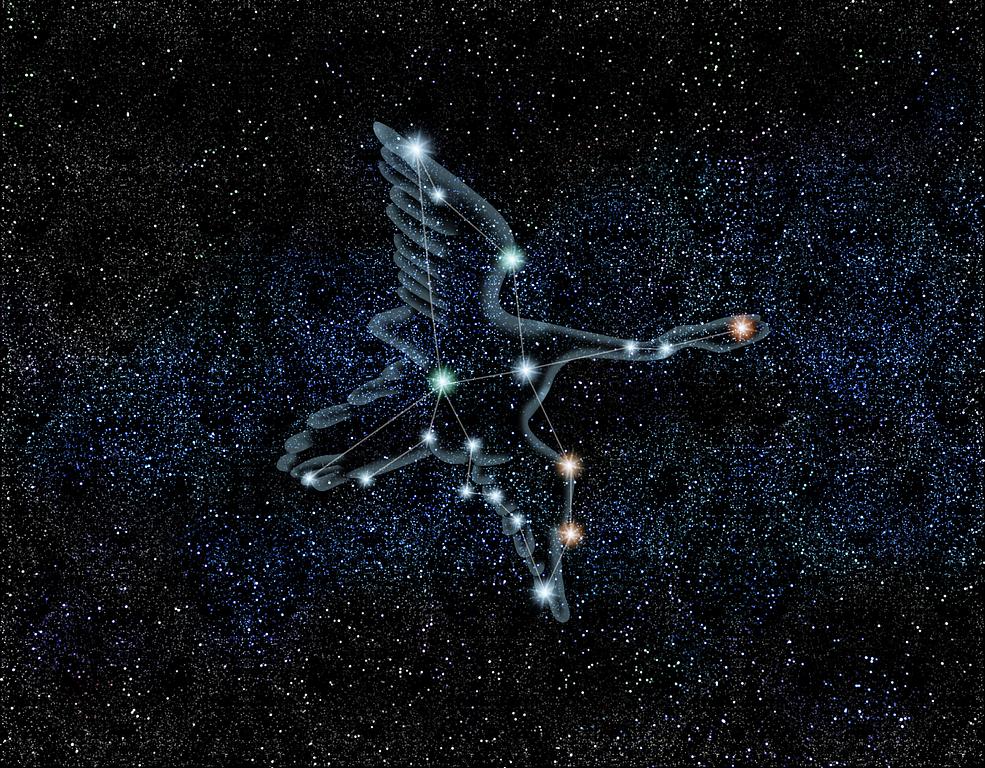

デネブ

はくちょう座で最も明るく輝くデネブは、その名がアラビア語で「めんどりの尾」を意味し、白鳥の尾の部分を象徴しています。

デネブは、大きさと明るさをともに兼ね備えた星であり、遠く離れた宇宙から届くこの光は、地球上で特別な存在感を放ちます。

夏の大三角形を構成するこの星は、日本語で「天の川星」とも呼ばれ、夏の夜空にその象徴的な姿を描き出します。

7月から9月にかけての観測に最適なデネブは、天文学の世界へと誘う入り口であり、星座のつながりを学ぶ上で必須の存在です。

デネブは、大きさと明るさをともに兼ね備えた星であり、遠く離れた宇宙から届くこの光は、地球上で特別な存在感を放ちます。

夏の大三角形を構成するこの星は、日本語で「天の川星」とも呼ばれ、夏の夜空にその象徴的な姿を描き出します。

7月から9月にかけての観測に最適なデネブは、天文学の世界へと誘う入り口であり、星座のつながりを学ぶ上で必須の存在です。

カストル

ふたご座の主要な星であるカストルは、双子の片割れで、不死身の兄弟ポルックスと対を成しています。

ギリシャ神話では、カストルは優れた戦士として描かれており、彼の物語は多くの文化で語り継がれてきました。空でポルックスと並んで輝くこの星は、冬の夜空を美しく彩り、視覚的に印象深いツインズとして観測者を惹きつけます。

カストルの和名には、「銀星」、「フタツホシ」などがあります。

その白い輝きは、星座全体の形を理解する助けとなり、特に星座を学ぶ初心者には絶好の目標物として役立ちます。

ギリシャ神話では、カストルは優れた戦士として描かれており、彼の物語は多くの文化で語り継がれてきました。空でポルックスと並んで輝くこの星は、冬の夜空を美しく彩り、視覚的に印象深いツインズとして観測者を惹きつけます。

カストルの和名には、「銀星」、「フタツホシ」などがあります。

その白い輝きは、星座全体の形を理解する助けとなり、特に星座を学ぶ初心者には絶好の目標物として役立ちます。

シリウス

地球の夜空で最も明るい星、シリウスはおおいぬ座の象徴です。この星は、ギリシャ語で「焼き焦がすもの」を意味し、その強烈な輝きから名付けられました。

シリウスの青白い光は日本でも「犬星」や「青星」として知られ、その存在を古代から多くの文化が高く評価してきました。

冬の夜空では、凍てつく空気の中でひときわ強い輝きを放ち、その美しさは多くの人々の心を惹きつけます。

シリウスは、夜空のシーズンを楽しむための鍵となる星であり、星空探検の出発点です。

シリウスの青白い光は日本でも「犬星」や「青星」として知られ、その存在を古代から多くの文化が高く評価してきました。

冬の夜空では、凍てつく空気の中でひときわ強い輝きを放ち、その美しさは多くの人々の心を惹きつけます。

シリウスは、夜空のシーズンを楽しむための鍵となる星であり、星空探検の出発点です。

カノープス

りゅうこつ座で最も明るいカノープスは、その神秘的な存在感から多くの神話で語られています。この星の名前はギリシャ神話に登場する船の操縦者に由来しており「南極老人星」として長寿のシンボルとされています。

冬の南の空に低く現れるカノープスは、特に南半球での天体観測の際に重要な指標になります。日本本土では観測が難しいため、見ることができた場合、その体験は特別なものとなるでしょう。

この星を観測することは、地理と天文学の境界を感じる貴重な機会です。

冬の南の空に低く現れるカノープスは、特に南半球での天体観測の際に重要な指標になります。日本本土では観測が難しいため、見ることができた場合、その体験は特別なものとなるでしょう。

この星を観測することは、地理と天文学の境界を感じる貴重な機会です。

アルデバラン

おうし座の目として知られるアルデバランは、その明るくオレンジがかった輝きから、夜空で容易に見つけることができます。

アラビア語で「後に続くもの」という意味のその名前は、プレアデス星団の後に昇ることに由来します。

日本では「後星(あとぼし)」や「すばるの後星」として名高く、特に冬の夜空でその存在感を発揮します。

アルデバランの暖かく強い赤色は、星座観測において特別な位置を占め、星座探しの道しるべとして役立ちます。幸運を呼ぶ星としての伝説も持ち合わせ、多くの人に希望と喜びをもたらします。

アラビア語で「後に続くもの」という意味のその名前は、プレアデス星団の後に昇ることに由来します。

日本では「後星(あとぼし)」や「すばるの後星」として名高く、特に冬の夜空でその存在感を発揮します。

アルデバランの暖かく強い赤色は、星座観測において特別な位置を占め、星座探しの道しるべとして役立ちます。幸運を呼ぶ星としての伝説も持ち合わせ、多くの人に希望と喜びをもたらします。

アンタレス

さそり座で有名なアンタレスは、その赤い輝きがひと目で分かる特長を持った星です。この星の名前はギリシャ語で「火星に対抗するもの」を意味し、火星と似た見た目からその名が付けられました。

日本では「赤星」や「酒酔い星」として親しまれ、星空に特別な風情を添えます。

夏の夜空で美しく見えるアンタレスは、星座観測の中でひときわ目立つ存在であり、その明るさと色合いは新たな天文学の魅力を発見する入口となるでしょう。

アンタレスを観察することは、宇宙の広大さを感じる一つの重要な体験です。

日本では「赤星」や「酒酔い星」として親しまれ、星空に特別な風情を添えます。

夏の夜空で美しく見えるアンタレスは、星座観測の中でひときわ目立つ存在であり、その明るさと色合いは新たな天文学の魅力を発見する入口となるでしょう。

アンタレスを観察することは、宇宙の広大さを感じる一つの重要な体験です。

フォーマルハウト

みなみのうお座の王者、フォーマルハウトは、その美しい名前とともに夜空の静けさに溶け込む存在です。

「魚の口」という意味のアラビア語に由来したこの星は、秋の夜空を彩ります。天文学的にも有名なこの星は、惑星が確認された最初の恒星系として知られ、宇宙の神秘に対する興味を引き立てます。

日本でも秋の南の空で観測でき、「秋星」と呼ばれています。フォーマルハウトの観測は、夜空の世界に足を踏み入れる第一歩であり、多くの宇宙探検の物語を紡ぐ基礎となるでしょう。

「魚の口」という意味のアラビア語に由来したこの星は、秋の夜空を彩ります。天文学的にも有名なこの星は、惑星が確認された最初の恒星系として知られ、宇宙の神秘に対する興味を引き立てます。

日本でも秋の南の空で観測でき、「秋星」と呼ばれています。フォーマルハウトの観測は、夜空の世界に足を踏み入れる第一歩であり、多くの宇宙探検の物語を紡ぐ基礎となるでしょう。

レグルス

しし座の王であり、最も明るい星であるレグルスは、その堂々とした輝きで春の夜空を象徴します。ラテン語で「小さな王」を意味し、王国の栄光と力を象徴しています。

日本では「問いかけ星」とも呼ばれ、その名前に恥じない堂々たる光が 愛され続けています。

レグルスの存在は、星座の形を簡潔に理解する上で欠かせないものであり、星座探索の中で重要な役割を持っています。

この星を見ることで、夜空の中に広がる広大な星座のドラマが開かれ、魅惑的な天体観測の冒険が始まります。

日本では「問いかけ星」とも呼ばれ、その名前に恥じない堂々たる光が 愛され続けています。

レグルスの存在は、星座の形を簡潔に理解する上で欠かせないものであり、星座探索の中で重要な役割を持っています。

この星を見ることで、夜空の中に広がる広大な星座のドラマが開かれ、魅惑的な天体観測の冒険が始まります。

カペラ

ぎょしゃ座を代表するカペラは、その温かな輝きとともに初冬の夜空で特別な役割を担います。ラテン語で「小さな雌ヤギ」を意味し、古くから多くの文化がこの星を尊重してきました。

日本でもその黄色の穏やかな光が愛され、「能登星」として親しまれています。特に冬の澄み渡った夜空で、その輝きは他の星々と差別化され、天文観測の初心者から経験者まで、星を知る楽しみを提供します。

カペラは、冬の寒さの中で出会うと幸運を感じる星の一つとして、多くのロマンを与えてくれます。

日本でもその黄色の穏やかな光が愛され、「能登星」として親しまれています。特に冬の澄み渡った夜空で、その輝きは他の星々と差別化され、天文観測の初心者から経験者まで、星を知る楽しみを提供します。

カペラは、冬の寒さの中で出会うと幸運を感じる星の一つとして、多くのロマンを与えてくれます。

プロキオン

プロキオンは、こいぬ座の目印となる重要な星です。「犬の先駆者」を意味するギリシャ語から名付けられたこの星は、おおいぬ座のシリウスよりも先に昇ることで知られ、その輝きが冬の夜空に新たな明かりをもたらします。

和名では「青星」呼ばれ、シリウスとともに冬の大三角形を形成し、母なる大地を見守るように輝いています。

プロキオンの淡い黄色の光は、星座を見つける手助けとして多くの人が頼りにしており、その効果的なガイドとして夜空の探検を豊かにします。

和名では「青星」呼ばれ、シリウスとともに冬の大三角形を形成し、母なる大地を見守るように輝いています。

プロキオンの淡い黄色の光は、星座を見つける手助けとして多くの人が頼りにしており、その効果的なガイドとして夜空の探検を豊かにします。

ベラトリックス

オリオン座の右肩に位置するベラトリックスは、その勇敢な名前通り、「女戦士」を意味するラテン語から名付けられました。

この星は冬の夜空で、オリオンの型を形作る重要な一部として、その勇猛なイメージを夜空に刻みます。

ベラトリックスの青白い光は、寒い季節にほのかな暖かみをもたらし、星座探しのポイントとして優れた指針を提供します。

この星は夜空を見上げる人々に歴史と神話が融合したロマンティックな物語を運び、冬の星空の神秘を探求する扉を開きます。

この星は冬の夜空で、オリオンの型を形作る重要な一部として、その勇猛なイメージを夜空に刻みます。

ベラトリックスの青白い光は、寒い季節にほのかな暖かみをもたらし、星座探しのポイントとして優れた指針を提供します。

この星は夜空を見上げる人々に歴史と神話が融合したロマンティックな物語を運び、冬の星空の神秘を探求する扉を開きます。

ハマル

おひつじ座のα星、ハマルは「羊の頭」を意味するアラビア語に由来し、星座の一部を構成する重要な存在です。秋の夜空で際立つこの星は、紅葉の進む静かな空に一抹の明るさを加え、羊の群れを見守るように輝きます。

日本では星座の一部として、初秋の星空の中で見つけることができ、星座の探求をする星空愛好家にとって価値のある発見です。

ハマルの観測は、移り変わる季節の風景に神秘を与え、夜空の新たな楽しみ方を発見させてくれます。

日本では星座の一部として、初秋の星空の中で見つけることができ、星座の探求をする星空愛好家にとって価値のある発見です。

ハマルの観測は、移り変わる季節の風景に神秘を与え、夜空の新たな楽しみ方を発見させてくれます。

ミモザ

南十字星を構成する星の一つであるミモザ。ベクルックスの別名です。比較的明るく輝いているため、南半球ではよく知られています。

ミモザの名前は、その名前が黄色い花を咲かせるミモザアカシアに由来しています。南十字星のβ星として、特に南半球においてその明るい輝きを誇り、空を駆け回るクロスの形を作る一役を担っています。

日本では、沖縄などの限られた地域でのみ観測できる星であり、神秘的な南の星空を彩ります。

ミモザの名前は、その名前が黄色い花を咲かせるミモザアカシアに由来しています。南十字星のβ星として、特に南半球においてその明るい輝きを誇り、空を駆け回るクロスの形を作る一役を担っています。

日本では、沖縄などの限られた地域でのみ観測できる星であり、神秘的な南の星空を彩ります。

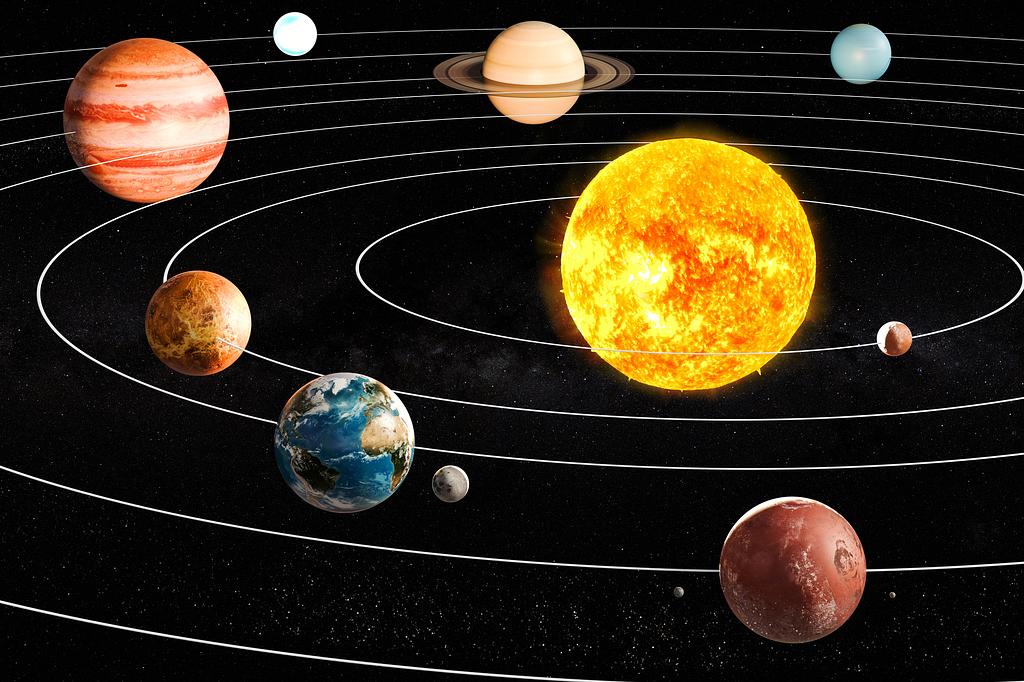

太陽系の惑星|ラテン語の名前と神話

太陽系の惑星の名前は、古代ローマ神話に登場する神々の名前に由来しています。それぞれの惑星が持つ特徴や性質と、神話の物語が結びつけられている点は興味深いところです。

水星

水星はラテン語で「Mercurius(メルクリウス)」と呼ばれ、ローマ神話のメルクリウスに由来しています。メルクリウスは神々の使者として知られ、そのすばやさでよく描かれています。

水星は太陽系で最も内側に位置し、公転の速い惑星です。この速さはまさにメルクリウスの敏速さを連想させます。

地球から観測する場合、日の出前や日没後の短い時間帯にのみ見ることができるため、観測にはタイミングが重要です。メルクリウスが他の神々に絶えずメッセージを運んでいるような印象を抱かせます。

水星は太陽系で最も内側に位置し、公転の速い惑星です。この速さはまさにメルクリウスの敏速さを連想させます。

地球から観測する場合、日の出前や日没後の短い時間帯にのみ見ることができるため、観測にはタイミングが重要です。メルクリウスが他の神々に絶えずメッセージを運んでいるような印象を抱かせます。

金星

ラテン語で「Venus(ウェヌス)」と呼ばれる金星は、愛と美の女神ヴィーナスにちなんで命名されました。

金星の輝きはとても明るく、太陽と月を除けば、地球の夜空で最も明るい天体として知られています。

特に夕方には「宵の明星」として、また明け方には「明けの明星」としてその姿を見ることができ、その美しい輝きが名前の由来と合致しています。

金星は厚い雲に覆われ、その反射により強い光を放っています。その内部は高温で激しい風の吹く過酷な環境ですが、その見た目の美しさから古代も含め多くの文化で神聖視されてきました。

金星の輝きはとても明るく、太陽と月を除けば、地球の夜空で最も明るい天体として知られています。

特に夕方には「宵の明星」として、また明け方には「明けの明星」としてその姿を見ることができ、その美しい輝きが名前の由来と合致しています。

金星は厚い雲に覆われ、その反射により強い光を放っています。その内部は高温で激しい風の吹く過酷な環境ですが、その見た目の美しさから古代も含め多くの文化で神聖視されてきました。

地球

地球はラテン語で「Terra(テラ)」や「Tellus(テルース)」 と呼ばれ、古代ローマでの地母神テラの名前に由来します。この命名は、地球が生命を育む母なる存在であることを示しています。

地球は太陽系で唯一、生命が確認されている惑星であり、その豊かな生態系はわたしたちの文化、生活、そして全ての存在の基盤となっています。

観測することは不可能ですが、その内部構造や地球の多様な環境は、天文学や地球科学においても研究対象として重要です。

また、宇宙から見る青い惑星としての地球の姿は、その美しさで多くの人々を魅了しています。

地球は太陽系で唯一、生命が確認されている惑星であり、その豊かな生態系はわたしたちの文化、生活、そして全ての存在の基盤となっています。

観測することは不可能ですが、その内部構造や地球の多様な環境は、天文学や地球科学においても研究対象として重要です。

また、宇宙から見る青い惑星としての地球の姿は、その美しさで多くの人々を魅了しています。

火星

火星はラテン語で「Mars(マルス)」と呼ばれ、戦争の神として知られるマルスにちなんでいます。この赤い惑星の表面は、酸化鉄によって赤茶色に染まっており、戦神マルスの戦いを連想させます。

地球の隣に位置する火星は、地球からは比較的観測しやすく、数年に一度くる最接近のタイミングは観測のチャンスです。

また、その地形は非常に多様で、表面温度は170度前後、そしてかつての水の流れた痕跡が存在し地球に似た星と言われています。

地球の隣に位置する火星は、地球からは比較的観測しやすく、数年に一度くる最接近のタイミングは観測のチャンスです。

また、その地形は非常に多様で、表面温度は170度前後、そしてかつての水の流れた痕跡が存在し地球に似た星と言われています。

木星

木星のラテン語名は「Jupiter(ユピテル)」で、神々の王にちなんでいます。その壮大な規模と威厳のある姿から、太陽系の王様として君臨しています。

木星は地球の約318倍の質量を持ち、その巨大さは太陽系の中で最大の惑星です。

明るく輝き、多くのガリレオ衛星を持つ木星は、夜空でも見つけやすい重要な天体で、太陽のちょうど反対側に位置する「衝」というタイミングは観測に適しています。

木星の美しい雲模様と大赤斑は、宇宙の神秘を解く鍵ともなっています。

木星は地球の約318倍の質量を持ち、その巨大さは太陽系の中で最大の惑星です。

明るく輝き、多くのガリレオ衛星を持つ木星は、夜空でも見つけやすい重要な天体で、太陽のちょうど反対側に位置する「衝」というタイミングは観測に適しています。

木星の美しい雲模様と大赤斑は、宇宙の神秘を解く鍵ともなっています。

土星

土星はラテン語で「Saturnus(サトゥルヌス)」、農業の神サトゥルヌスに由来しています。この神名にふさわしく、土星の美しい環はまるで豊かな実りを象徴するかのようです。

大きさは地球の約10倍ですが、水に浮かべると浮くほど軽い惑星です。

土星のリングは、太陽系で最も魅力的で、独特の存在感を放っています。その特徴的な環は、肉眼では見えませんが、小型の天体望遠鏡でも観測できます。

1等星と同じくらいの明るさなので観測は難しくありません。

大きさは地球の約10倍ですが、水に浮かべると浮くほど軽い惑星です。

土星のリングは、太陽系で最も魅力的で、独特の存在感を放っています。その特徴的な環は、肉眼では見えませんが、小型の天体望遠鏡でも観測できます。

1等星と同じくらいの明るさなので観測は難しくありません。

天王星

天王星のラテン語名は「Uranus(ユラナス)」で、天空を司る神ウラノスから名付けられました。望遠鏡が開発された後、1781年に発見されたこの惑星は肉眼では見えにくいですが、望遠鏡を用いるとその薄い青緑色の光を確認できます。

大部分はメタンやアンモニア、ガスに覆われた惑星です。

天王星は太陽系の惑星の中で横倒しに回転しており、その傾きが特徴的です。このため、極端な季節の変動があると考えられています。

大部分はメタンやアンモニア、ガスに覆われた惑星です。

天王星は太陽系の惑星の中で横倒しに回転しており、その傾きが特徴的です。このため、極端な季節の変動があると考えられています。

海王星

海王星はラテン語で「Neptunus(ネプトゥヌス)」と呼ばれ、海の神として知られるネプチューンから名付けられました。

その青い輝きは、太陽系の最も外側で極寒の惑星であり、非常に強い風の吹く複雑な気象が観測されています。太陽のまわりを約164.8年かけて、ゆっくりとまわる惑星です。

海王星の発見は19世紀で、ニュートン力学を基に位置を予測してから確認されたことでも有名です。

この惑星は、まだ多くの謎を抱えており、天文学の進化とともにその理解が続けられています。

その青い輝きは、太陽系の最も外側で極寒の惑星であり、非常に強い風の吹く複雑な気象が観測されています。太陽のまわりを約164.8年かけて、ゆっくりとまわる惑星です。

海王星の発見は19世紀で、ニュートン力学を基に位置を予測してから確認されたことでも有名です。

この惑星は、まだ多くの謎を抱えており、天文学の進化とともにその理解が続けられています。

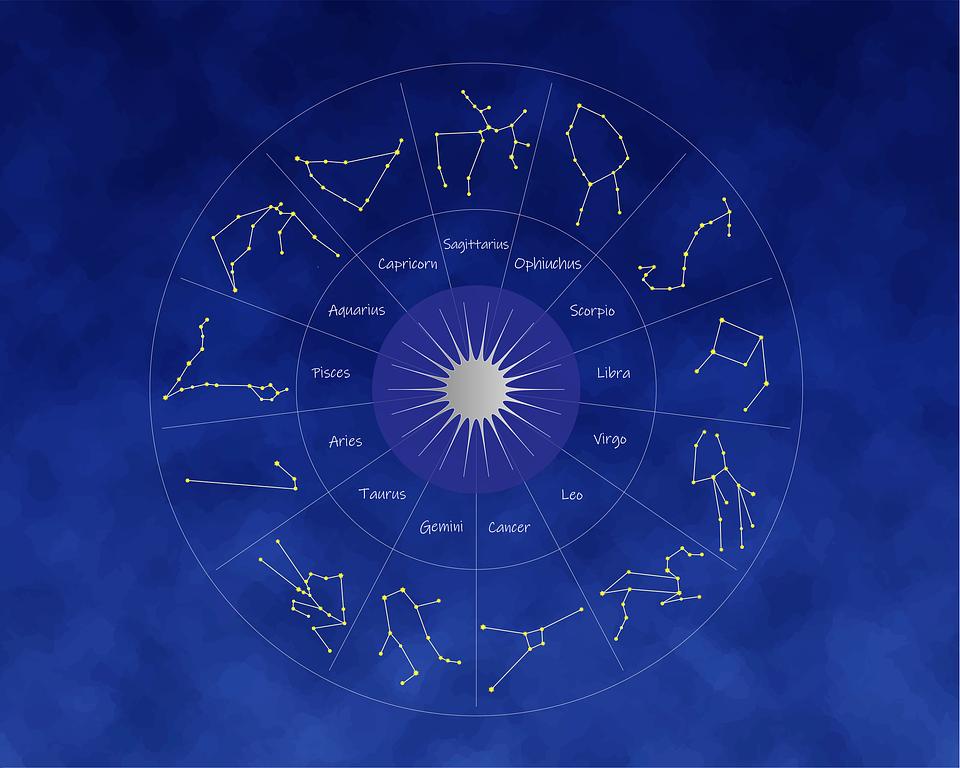

人気の星座5選!観測の条件やベストシーズン

星座には多くの物語や歴史が詰まっています。この記事では、特に人気のある星座5選を紹介し、それぞれの観測の条件やベストシーズンについても解説します。

北斗七星

おおぐま座の一部である北斗七星は、夜空を見上げる多くの人々に親しまれている星座の一部です。その形がひしゃくに似ていることからこの名前が付けられ、特に北極星を探す際の目印として有名です。

北斗七星の7つの星はそれぞれが並び、四季を通しての位置変動が少ないため、夜空で一年中観測できます。

しかし、最も見やすいのは春から夏にかけてで、この時期には夜空の北側でその美しい形をくっきりと浮かび上がらせます。

古代からその星の並びは、さまざまな文化で方位を示す重要な役割を果たしてきました。

北斗七星の7つの星はそれぞれが並び、四季を通しての位置変動が少ないため、夜空で一年中観測できます。

しかし、最も見やすいのは春から夏にかけてで、この時期には夜空の北側でその美しい形をくっきりと浮かび上がらせます。

古代からその星の並びは、さまざまな文化で方位を示す重要な役割を果たしてきました。

オリオン座

冬の星空で特に目を引くオリオン座は、夜空の狩人としてその姿を誇示しています。ギリシャ神話で伝説的な狩人オリオンを描写したこの星座は、堂々とした四角形と中に並ぶ三ツ星で簡単に識別できます。

特に11月から3月が観測のシーズンで、この時期は夜空で最も高く、明確に見える場所に位置します。

オリオン座は、その中にある明るい星々、ベテルギウスとリゲルによって、その存在感を一層際立たせています。

特に11月から3月が観測のシーズンで、この時期は夜空で最も高く、明確に見える場所に位置します。

オリオン座は、その中にある明るい星々、ベテルギウスとリゲルによって、その存在感を一層際立たせています。

カシオペア座

カシオペア座は、北天を見上げる際の目印となる代表的な星座で、その形がアルファベットの「W」または「M」に似ていることでも親しまれています。

秋から冬にかけて、特に北の空の高い位置に現れるため、その目立つ形状から初心者にも見つけやすい星座の一つです。

カシオペア座は星座案内の目印だけでなく天体観測の導入としても優れており、その位置は季節とともに変化するため、観察者に星空の変化を学ぶ機会を提供します。

秋から冬にかけて、特に北の空の高い位置に現れるため、その目立つ形状から初心者にも見つけやすい星座の一つです。

カシオペア座は星座案内の目印だけでなく天体観測の導入としても優れており、その位置は季節とともに変化するため、観察者に星空の変化を学ぶ機会を提供します。

はくちょう座

大きな十字形が特徴のはくちょう座は、夏の夜空を象徴する星座であり、夏の大三角形の一角を成す星座でもあります。

この星座は、天の川の中に位置しており、その壮大な景観は見る者に深い印象を与えます。

7月から9月にかけてが観測のベストシーズンで、この時期の夜空では、暗闇に浮かぶ十字のシルエットが際立ちます。

デネブをはじめとする明るい星々によって、この星座は多くの天文ファンにとって特別な存在となっています。

この星座は、天の川の中に位置しており、その壮大な景観は見る者に深い印象を与えます。

7月から9月にかけてが観測のベストシーズンで、この時期の夜空では、暗闇に浮かぶ十字のシルエットが際立ちます。

デネブをはじめとする明るい星々によって、この星座は多くの天文ファンにとって特別な存在となっています。

南十字星

南十字星は、その名の通り4つの明るい星が十字形に並んでいることが最大の特徴です。日本では石垣島周辺でしか観測できません。

古くには、南十字星は南天の位置の指標として知られ、航海者に方向を示す重要な役目を担ってきました。

12月から6月にかけての夜空で、多くの人々の視線を集める星座です。

この星を見ることで、南の土地の豊かな天体風光を感じ取ることができ、新たな天文学の世界を発見するきっかけとなるでしょう。

古くには、南十字星は南天の位置の指標として知られ、航海者に方向を示す重要な役目を担ってきました。

12月から6月にかけての夜空で、多くの人々の視線を集める星座です。

この星を見ることで、南の土地の豊かな天体風光を感じ取ることができ、新たな天文学の世界を発見するきっかけとなるでしょう。

天体観測ガイド|初心者でも楽しめるポイントを解説

天体観測は初心者にも楽しめる活動です。このセクションでは、天体観測を最大限に楽しむためのポイントを解説します。

天体観測にベストな条件は?場所・天候・時間の選び方

天体観測を成功させるには、最適な場所選びが重要です。街の明かりが届かない、光害の少ない地域が理想的です。周囲に高い建物や山がない、視界の開けた場所を選ぶこともポイントです。

標高の高い場所もおすすめです。空気が澄んでいるため、より多くの星を見ることができます。

天候は言うまでもなく、晴れていることが必須条件です。月の明るさは星を見えにくくするため、新月時や月の沈んでいる時間帯が最適です。

また、夜半過ぎは夜空が暗くなり、星がより鮮やかに見えるためおすすめです。

標高の高い場所もおすすめです。空気が澄んでいるため、より多くの星を見ることができます。

天候は言うまでもなく、晴れていることが必須条件です。月の明るさは星を見えにくくするため、新月時や月の沈んでいる時間帯が最適です。

また、夜半過ぎは夜空が暗くなり、星がより鮮やかに見えるためおすすめです。

天体観測に便利なツール&おすすめアイテム

天体観測をより楽しむためには、いくつかの便利な道具があります。初心者の方には、手軽に扱える双眼鏡がおすすめです。広範囲を明るく見渡せるため、星座や天の川などを楽しむのに最適です。

天体望遠鏡は、遠くの星や惑星を鮮明に観察できます。

星座早見盤やスマートフォンアプリは、星座の位置や名前を調べるのに役立ちます。

夜間は気温が大きく下がるため、温かい服装はもちろん、ブランケットや携帯カイロがあると安心です。

長時間観察する場合には、折りたたみ椅子やレジャーシートがあると、楽な姿勢で星空を眺めることができます。

天体望遠鏡は、遠くの星や惑星を鮮明に観察できます。

星座早見盤やスマートフォンアプリは、星座の位置や名前を調べるのに役立ちます。

夜間は気温が大きく下がるため、温かい服装はもちろん、ブランケットや携帯カイロがあると安心です。

長時間観察する場合には、折りたたみ椅子やレジャーシートがあると、楽な姿勢で星空を眺めることができます。

天体観測におすすめの宿泊施設5選

最後に、天体観測に最適な宿泊施設を5つご紹介します。

Harvest ~コテージハーベスト~

能登半島の自然に囲まれた贅沢な一軒家で、満天の星を独り占めできる宿泊施設です。シティカントリーがテーマの建物は、モダンで快適なインテリアが調和した空間で、心安らぐひとときを過ごせます。

広々としたウッドデッキからは、澄み切った夜空に輝く星々を存分に観察できます。周辺には光害が少なく、天体観測には絶好のロケーションです。

広々としたウッドデッキからは、澄み切った夜空に輝く星々を存分に観察できます。周辺には光害が少なく、天体観測には絶好のロケーションです。

<基本情報>

・住所:石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷子

・料金:1泊4名 22,000円~

・チェックイン:15:00以降

・チェックアウト:11:00前

・定員:4名(2名まで追加可)

>>施設の詳細ページはこちら

海辺の隠れ家

瀬戸内海に面した静かな環境にたたずむ、プライベート感がたっぷりの一棟貸し宿泊施設です。

広々としたウッドデッキからは、波音を聴きながら美しい星空を眺めることができます。

室内はシンプルながら洗練された内装で、落ち着いた雰囲気を演出。海と星空のダブルビューを楽しめる特別な空間で、贅沢な時間を過ごせます。

広々としたウッドデッキからは、波音を聴きながら美しい星空を眺めることができます。

室内はシンプルながら洗練された内装で、落ち着いた雰囲気を演出。海と星空のダブルビューを楽しめる特別な空間で、贅沢な時間を過ごせます。

<基本情報>

・住所:山口県大島郡周防大島町大字久賀501-1

・料金:貸切 20,000円~

・チェックイン:15:00以降

・チェックアウト:11:00前

・定員:5名

>>施設の詳細ページはこちら

ポーラーリゾート西軽井沢Ⅲ

軽井沢の高原リゾート地にあるアクセスしやすいアメリカンハウスの貸別荘。山の澄んだ空気と都会から離れた立地により、極上の天体観測が可能です。

室内からも美しい星空を眺められるよう設計された大きな窓と、屋外のテラススペースを完備しています。

夏は涼しく、冬は雪景色の中で星空を楽しめる、四季折々の魅力がある施設です。

室内からも美しい星空を眺められるよう設計された大きな窓と、屋外のテラススペースを完備しています。

夏は涼しく、冬は雪景色の中で星空を楽しめる、四季折々の魅力がある施設です。

<基本情報>

・住所:長野県北佐久郡軽井沢町長倉大日向5605−23

・料金:1泊2名 29,700円~

・チェックイン:15:00以降

・チェックアウト:10:00前

・定員:10名

>>施設の詳細ページはこちら

Bird kashikojima bay marina(バード カシコジマ ベイ マリーナ)

伊勢志摩の英虞湾に面した、海と星空の絶景を同時に楽しめる贅沢な宿泊施設です。

開放的なテラスからは目の前に広がるオーシャンビュー、日本夕日百選の夕日に癒やされます。

夜には波音を聴きながら天体観測を楽しむことができます。

施設内には快適に過ごせる家具家電設備を完備しながらも、温かみのある内装で落ち着いた雰囲気。大人数でのグループ利用にも最適です。

開放的なテラスからは目の前に広がるオーシャンビュー、日本夕日百選の夕日に癒やされます。

夜には波音を聴きながら天体観測を楽しむことができます。

施設内には快適に過ごせる家具家電設備を完備しながらも、温かみのある内装で落ち着いた雰囲気。大人数でのグループ利用にも最適です。

<基本情報>

・住所:三重県志摩市阿児町神明699-39

・料金:貸切 44,000円~

・チェックイン:15:00以降

・チェックアウト:10:00前

・定員:12名

>>施設の詳細ページはこちら

お宿 竹あかり

高千穂の山々に囲まれた静寂な環境で、手つかずの自然と満天の星を体験できる宿泊施設です。伝統的な日本家屋の趣と現代的な快適さを兼ね備えた空間で、ゆったりと過ごせます。

夜には竹灯籠のあかりが施設全体を優しく照らし、幻想的な雰囲気の中で夜空の観賞を楽しむことができます。地元の食材を使った料理も評判です。

夜には竹灯籠のあかりが施設全体を優しく照らし、幻想的な雰囲気の中で夜空の観賞を楽しむことができます。地元の食材を使った料理も評判です。

<基本情報>

・住所:宮崎県西臼杵郡高千穂町上野304番地1

・料金:1泊5名 45,000円~

・チェックイン:15:00以降

・チェックアウト:10:00前

・定員:7名

>>施設の詳細ページはこちら

星の秘密を知って天体観測をもっと楽しもう!

星は私たちに多くの発見や感動をもたらし、夜空を見上げることで日常から一歩離れた時間を楽しめます。長い歴史を持つ星々の名前やその背景にある物語を知ることで、星空はより魅力的な世界へと変わります。

また、天体観測のポイントを押さえることで、その美しさを最大限に堪能できます。

おすすめの観測施設で特別な星空を体験しながら、星の秘密に触れ、天体観測の魅力をより深く味わってください。

宇宙の広大さとその中に存在する私たちの位置、新たな星々の発見や季節ごとの観測イベントなど、多くの楽しさが天体観測にはあります。

ぜひ、自分だけの星空を見つけてみてください。

また、天体観測のポイントを押さえることで、その美しさを最大限に堪能できます。

おすすめの観測施設で特別な星空を体験しながら、星の秘密に触れ、天体観測の魅力をより深く味わってください。

宇宙の広大さとその中に存在する私たちの位置、新たな星々の発見や季節ごとの観測イベントなど、多くの楽しさが天体観測にはあります。

ぜひ、自分だけの星空を見つけてみてください。